先日、出雲方面へ小さな旅に出かけました。茶道と深くつながる景色や器、そして美しい美術に触れることができ、とても充実したひとときでしたので、生徒の皆さんにも少しお裾分けしたいと思います。

出雲大社の静けさ

まず訪れたのは、縁結びの神様で有名な出雲大社。広い境内に立つと、空気が澄みきっていて心が自然と落ち着きます。その静けさは、茶室にお客様をお迎えするときの気持ちにも似ていて、「一期一会」の精神を思い出しました。

楽山焼の窯元にて

次に立ち寄ったのは、出雲地方の伝統陶芸「楽山焼」の窯元です。茶碗や窯を拝見しましたが、ひとつひとつの器に歴史と作り手の思いが宿っていて、とても温かみを感じました。実際にお茶を点ててみたくなるような茶碗ばかりで、「やはり器もお点前の大切な一部なのだなぁ」と改めて思いました。

足立美術館での感動

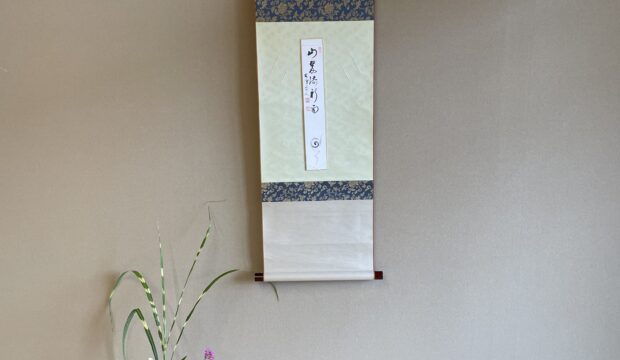

旅の最後に訪れたのは足立美術館です。北大路魯山人の焼き物や掛軸、絵画を見ていると、器と料理、そして暮らしを一体として考える彼の美意識が伝わってきました。また、横山大観の絵画は息をのむほど雄大で、茶席に掛ける掛軸と同じように、絵が場の雰囲気をつくり出すことを感じました。

旅を通じて振り返ってみると、今回の旅はただの観光ではなく、茶道の背景にある「日本文化の豊かさ」に触れる時間だったのだと思います。茶碗や掛軸、絵画、そして神社の空気までも、すべてがお点前の世界とつながっていました。

これからのお稽古でも、道具や掛け物を拝見するときに「この背景にはどんな物語があるのかな」と思いを馳せていただければ、さらに一服のお茶が味わい深くなるかもしれません。

-620x360.jpg)